Pragas, pestes, epidemias e pandemias na arte contemporânea

De Munch à Regina Silveira, o imaginário de crises sanitárias e sociais é tratado criticamente ao longo da história da arte

Marcus Bastos

Mundus Admirabilis (2019), de Regina Silveira (Foto: Cortesia da Artista)

As artes têm uma longa história de diálogo com acontecimentos trágicos. Num cálculo pouco sistemático, pragas, pestes, epidemias e pandemias ocupam um honroso segundo lugar. Em primeiro, vêm as guerras, com seus enredos épicos e dramáticos, que mobilizaram de nomes históricos, como Homero e Goya, a artistas modernos e contemporâneos, como Picasso e o múltiplo Tony Conrad. Em tempos de Covid-19, a relação da arte com estes temas trágicos ganha uma relevância autoexplicativa. Por isso mesmo, tratar do tema implica no desafio de fugir ao que vem sendo repetido na miríade de lives, artigos e vídeos em redes sociais, que abordam o assunto a partir de um percurso sempre muito parecido.

São nomes unânimes, entre artistas mais e menos conhecidos, como Tintoretto, Bruegel e Bocklin (que pintaram obras relacionadas à Peste Negra), ou Klimt e Munch (que pintaram obras relacionadas à gripe espanhola). A arte contemporânea também se engajou em aproximações com pestes, pragas, epidemias e pandemias (Sars, Aids e a própria Covid-19). A dimensão mais figurativa ainda aparece, mesmo que reconfigurada pelas inquietações com materiais e procedimentos múltiplos que marca a arte posterior ao período das vanguardas históricas. Também surgem práticas com o uso de substâncias orgânicas e fluidas, como o sangue, que se relaciona com as pragas e pandemias de forma metonímica. Isto é típico de uma virada que acontece de forma gradual, do século 17, quando artistas como Vermeer e Velázquez começam a fraturar os limites da tela, ao século 20, quando artistas como Marcel Duchamp ou Robert Smithson usam objetos ou o próprio espaço construído como materiais. A arte deixa de lado a representação das coisas, para trabalhar com as coisas propriamente ditas.

Auto-Retrato Depois da Gripe Espanhola (1919), de Edvard Munch (Foto: Galeria Nacional, Oslo)

Ao propor uma discussão sobre como os artistas contemporâneos se aproximaram do tema, em obras que vão do museu ao espaço público e à Internet, o objetivo é fugir deste repertório repisado. Artistas e coletivos como Blast Theory, Lynn Hershman, Regina Silveira, Jordan Eagles e Giselle Beiguelman exploram este diálogo com as pestes, pragas, epidemias e pandemias de perspectivas diversas, o que permite tratar o tema para além do aspecto da representação da doença e da morte, que aparece de forma recorrente nestes conteúdos que têm se multiplicado nas redes (apesar que mesmo deste ponto-de-vista, o assunto pode ser ampliado de forma menos repetitiva, considerando que artistas como David Wojnarowicz ou Bill Viola exploraram a representação da morte, por vezes em contextos vinculados à pestes, pragas, epidemias e pandemias, por vezes não).

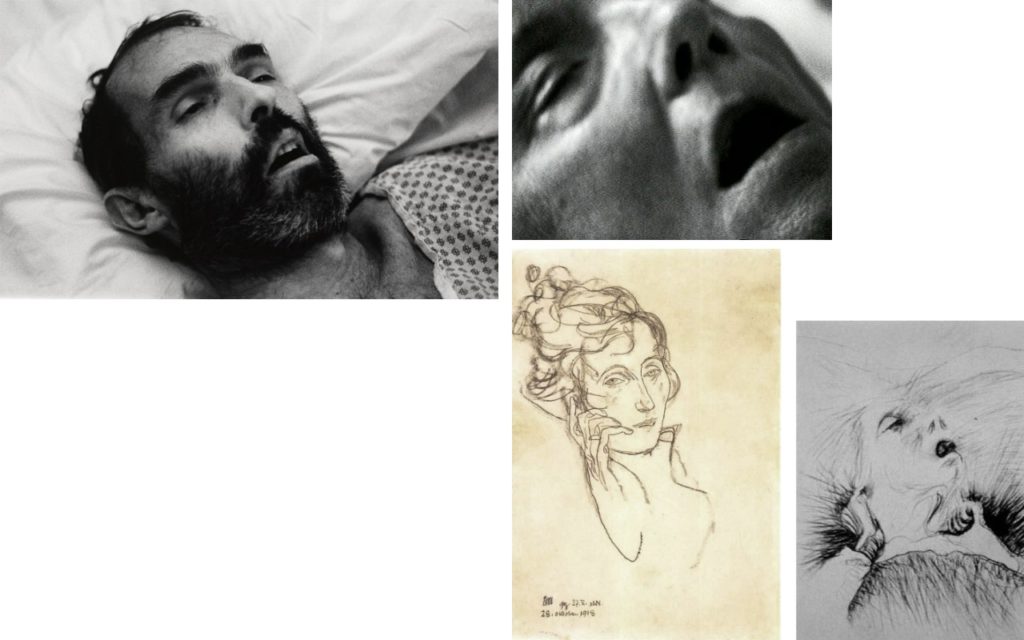

Untitled (1988), de David Wojnarowicz (Foto: Whitney Museum of American Art)

The Passing (1991), de Bill Viola

Portrait of the Dying Edith Schiele (1918), de Egon Schiele (Foto: Leopold Museum)

Série Trágica II (1947), de Flávio de Carvalho (Foto: Coleção MAC-USP)

Transit (2001), de Regina Silveira, é um bom ponto de partida. É uma intervenção urbana com projeção recortada por gobo, em que moscas riscadas com luz tomam proporções gigantes conforme são projetadas sobre fachadas de prédios, em percurso itinerante pelas ruas. A artista diz que se trata de um processo que é “quase como desenhar sobre a epiderme da cidade”. Na dimensão em que se relaciona com as pestes e pragas, a obra pode ser entendida como uma espécie de prelúdio a um enxame que se desenrola no espaço, não no tempo. Os insetos se multiplicam pela parede, mas sua presença assume intensidade antes pela escala da projeção que pela quantidade de moscas. Este procedimento resulta em certa tensão entre amplitude e asfixia.

Imagens deste tamanho sugerem algo que roça o libertário, conforme escapam das restrições das quatro linhas que formam as telas em que por um bom tempo estiveram restritas (na pintura, no cinema, mesmo nas experiências disruptivas do vídeo, nos primeiros passos em que as obras circulavam especialmente na forma de cópias em monocanal). Elas também provocam reconfigurações dos modos de olhar a arquitetura, que desafiam a lógica de geometrias restritivas comuns nas maneiras consolidadas de organizar a cidade (em ruas que se cruzam a partir de quadras, em janelas que se acumulam como caixas enfileiradas em prateleiras). Esta desorganização virtual que a luz provoca, desestabilizando arquiteturas que parecem perder temporariamente sua rigidez, abre horizontes que fazem sonhar com outros tipos de cidade. A viscosidade das moscas, deste ponto-de-vista, não chega a desfazer o encanto das luzes (e somos nós que nos tornamos como moscas, estimulados pelas trajetórias cintilantes que a projeção sugere, a vislumbrar outros modos de estar nas ruas).

Transit (2001), de Regina Silveira (Foto: Cortesia da artista)

Mas, conforme o mundo minúsculo das moscas se amplia, como se os ambientes que desafiam a lógica escritos por Lewis Carroll ganhassem tangibilidade, a invasão da paisagem por insetos gigantes provoca certa estranheza, permeada por sensações que podem ir do nojo à claustrofobia. Quando o olhar registra nas sinuosidades desta luz projetada o aspecto repugnante do inseto, as sensações mudam de direção. A desorganização não acontece mais pelo atrito entre projeção e arquitetura, mas nas frestas por onde o sensório afeta nosso entendimento do mundo. O encanto das luzes, deste ponto-de-vista, sucumbe à viscosidade das moscas, afetado pela memória que temos do inseto zumbindo próximo aos ouvidos ou ao redor das frutas na mesa. Escapam por estas frestas temores viscerais diante da possibilidade de multiplicação das moscas. Não por acaso, as nuvens de inseto são um acontecimento recorrente nos cenários distópicos que a cultura formula em livros, filmes e obras de arte.

As nuvens de insetos aparecem naquela que é provavelmente a menção mais antiga às pragas e pestes conhecida na história da cultura humana, o relato das punições que Deus lança sobre o Egito enquanto o país mantém o povo judeu em cativeiro, conforme a narrativa no livro do Êxodo. Esta ligação com temas bíblicos perpassa diversas obras de Regina Silveira (mais sobre isso em breve e atenção aos trechos destacados nas legendas, que propõe diálogos entre o texto bíblico e as obras analisadas neste artigo). Ela sugere uma aproximação entre o que há de mais recente no campo das linguagens e as tradições mais estabelecidas no campo da cultura.

Novo e velho não são medidas de proximidade com o atual, como o senso comum faz supor. São intensidades, que pulsam nas entrelinhas do tempo. Foi isso que Augusto de Campos mostrou em seu conhecido poema Ovo Novelo, em que formula ao modo sintético dos poetas concretos um dos pressupostos que norteia a pesquisa do grupo, de buscar o “novo no velho”. Por isso tem obras antigas que dizem muito ao contemporâneo, e outras de ontem que já parecem datadas. O percurso da poesia concreta, que afetou os modos de trabalhar de Regina Silveira, leva a esses duplos engajamentos, em que passados remotos e futuros adivinhados se unem em obras que tanto remetem ao antigo sem nostalgia quanto sugerem o novo sem descuidar do diálogo com (o que o que ainda vibra n)a tradição. Ao escrever sobre a obra A Lição, Fernando Cocchiarale resume de que forma esta tensão atravessa a obra da artista, ao considerar esta instalação “um desdobramento do sentido poético e semântico predominante na obra de Regina Silveira nos últimos 20 anos: aquele que deriva da crítica aos repertórios clássicos da representação da sombra e da luz na arte ocidental. Recorrentes de modo variado na produção da artista, esses repertórios vem sendo por ela trabalhados, contra eles mesmos”.

Um dos exemplos mais contundentes deste elo duplo é a tradução do Bere’shith, feita por Haroldo de Campos. No prefácio do livro, ele afirma: “Minha aproximação do texto bíblico é laica. Estou primacialmente interessado em poesia. De minha parte, a meta era verificar essa poesia primeva (e ao mesmo tempo altamente elaborada) em nosso idioma, abalando-o criativamente com a violência do seu sopro, evitando que esse alento fundamental se perdesse ou edulcorasse. Para tal fim, não é eficaz nenhum estereótipo literário, nenhuma preconcebida ‘arte de bem escrever’, mas valem, sim, os amplos recursos experimentais da poética da modernidade”. Com esta motivação, ele recria a pulsação oral do texto, traduzida pelo uso criativo do branco da página, ao modo dos poetas experimentais que o interessam, como Pound e Mallarmé. É preciso lembrar as implicações complexas que a palavra tradução tem para Haroldo de Campos, o que infelizmente não podemos desenvolver no momento para não perder o foco do tema proposto.

Teknolust, de Lynn Hershman também movimenta cenários catastróficos e distópicos. Um dos primeiros filmes digitais realizados em alta definição, a obra apresenta um futuro em que uma bio-geneticista desenvolve uma forma de fazer download do próprio DNA para um híbrido computacional vivo. Neste aspecto (já que partimos desta discussão sobre como certas obras estabelecem elos duplos com o passado e o futuro), a obra dialoga com a tradição dos cientistas que criam seres de laboratório, que Luiz Nazário remete à lenda judaica do Golem, em O Golem, o autômato e Frankenstein (capítulo do livro Fazedores de Golem). Os seres criados pela cientista imaginada por Lynn Hershman parecem humanos, mas são inteligências artificiais chamadas de AAR (Autônomos Auto Replicantes). Eles têm uma falha de projeto. Para sobreviver, dependem de um cromossomo masculino específico encontrado apenas no esperma. Por isso, ela os programa para acessar o mundo real por meio de um processo mediado por vídeo. Mas, depois do contato com as AARs, os homens começam a sofrer de impotência e comichões inesperados. Com medo de uma praga, os especialistas médicos alertam a Patrulha Federal da Imunidade, que coloca seus agentes para investigar esse estranho vírus.

Teknolust (2001), de Lynn Hershman (Foto: Medienkunstnetz)

A contaminação através dos fluídos do corpo é um dos aspectos centrais das epidemias e pandemias. Ela aparece na arte como tema especialmente em consequência da epidemia de Aids, no início dos anos 1980. Um dos artistas que trata o tema de forma interessante é Jordan Eagles, pois ele opta pelo uso do sangue como material. Em Blood Mirror, ele cria uma escultura através de um projeto em colaboração. Conforme o site do artista explica, 59 doações de sangue de homens gays, bissexuais e transgênero, que advogam por igualdade e protestam contra o ato estigmatizante e discriminatório em que o governo dos EUA estipula a proibição perpétua de doação de sangue por homens gays e bissexuais. O sangue doado é colocado em prateleiras de estrutura com aspecto formal sóbrio, austero e, em certo sentido, neutro. Tudo muda quando se percebe que ela é o suporte para prateleiras de sangue encapsulado em resina, de modo a ser completamente preservado, compondo uma espécie de arquivo orgânico.

O contraste entre o rigor formal da estrutura, os materiais límpidos e o elemento orgânico que a compõe resultam numa discrepância entre aspecto e projeto. O sangue no interior da escultura a transforma numa espécie de corpo estranho, destituído de vida, mas com energia vital latente, e portador de memórias de teor contraditório: ao mesmo tempo que remetem ao sangue contaminado que matou tantos durante a epidemia de Aids, têm um tratamento que faz com que as amostras durem, potencialmente, para sempre. Mortalidade e imortalidade se entrelaçam num paralelepípedo minimalista, de aspecto anódino. A obra de Eagles tem uma ambiguidade difícil de explicar. Ela retorna a um conjunto de soluções que lembram o minimalismo (mas desinvestidas do caráter conceitual) e aposta no uso de um material incomum, e ainda por cima orgânico (no que dialoga à distância, pois adota o procedimento com um sentido muito diferente, com experiências recentes em que a matéria viva torna-se objeto da obra).

1. Infernus (2008), de Regina Silveira (Foto: Cortesia da Artista)

Infernus, de Regina Silveira, é outra de suas obras de acento bíblico, agora pela referência ao sangue. Claro que não é possível reduzir obras desta complexidade a um entendimento restrito, como os exemplos apresentados até agora vêm mostrando. Infernus oferece uma experiência imersiva, ao obrigar que o observador se curve sobre um objeto cilíndrico feito de madeira tratada com pintura industrial, que remete a um poço. No fundo, é possível assistir um vídeo que exibe a cena de gotas de sangue pingando sobre o líquido vermelho acumulado. A artista explica que “é preciso olhar dentro do poço, para ter a cara tingida de vermelho (luz do vídeo) e entender que a gota cai do próprio rosto”. Dele também emanam sons (uma combinação de gota e vento em tubulação), resultando em uma experiência que leva ao movimento do corpo como resultado da emissão de imagens e sons a partir de fontes que deslocam o olhar para o chão (um universo de pesquisa que permeia a história da vídeo instalação, em obras como Video-narcisus, de Jeffrey Shaw, Subterrâneos, de Lucas Bambozzi, e a série Enciclopédia da Ignorância, de Eder Santos).

Infernus (2008), de Regina Silveira (Foto: Cortesia da Artista)

A superfície lisa e densa, que tem sua calmaria temporária rapidamente interrompida por gotas que caem ora aqui ora ali, é uma espécie de tela deslocada e deformada (ela nem está na parede, nem é quadrada). O lago Cocite, da Divina Comédia de Dante, é formado pelas lágrimas e pelos rios do inferno, que nele deságuam seu sangue. Mas a obra de Regina Silveira não faz referências diretas ou literais, pelo contrário evoca campos de possibilidades que se ligam a um repertório menos alegórico: o calor e a luz que emanam da tela, a imposição de um corpo curvado, a forma cúbica, o vermelho, o acúmulo de círculos com centros que variam de tamanho e não coincidem num ponto único (o vão através de onde se olha para dentro do cilindro, a tela acomodada numa abertura redonda que recorta o vídeo ao fundo, as gotas que deformam o líquido com pequenas porções de um mesmo que temporariamente é outro). São territórios de sentido que distendem o título da obra (lembrando que, do latim, infernus significa “ínfimo”, “que está abaixo”, “das regiões subterrâneas”).

Em Amphibia, Regina Silveira retorna ao universo dos seres viscosos, agora trabalhando com rãs. Esta obra também explora procedimentos mais conhecidos da artista. Pioneira da experimentação multimídia e da intervenção urbana, ela costuma ser lembrada pelas visualidades deformadas que resultam em espaços vertiginosos, para usar termos a que ela mesmo recorreu, em entrevista à revista Pesquisa, da FAPESP. Esta obra transita por preocupações semelhantes à Transit, no que toca ao uso de dispositivos que, neste caso, desconfiguram o espaço interno do cubo branco. Rãs repetidas em série crivam as paredes de formas que, além de irregulares, são distorcidas. Elas transpõem o espaço como que drenadas por um ralo de “ouro” para onde convergem. Há dois níveis de desarranjo em jogo: no plano macro, desaparecem os limites que restringem as imagens a áreas circunscritas; no plano micro, o jogo de formas pretas sob superfície branco desfaz a percepção de figura e fundo.

As imagens plotadas sobre a parede, evitando circunscrever o conjunto ao limite das molduras, faz com que o campo de visão se expanda, da mesma forma que a própria obra escapa de uma parede a outra, e das paredes para o chão. Este trânsito pelo ambiente (que, como em Infernus, induz o espectador ao movimento), solapa a arquitetura da galeria. É o mesmo efeito da mosca sobre o prédio, todavia com estratégias diferentes, pois cada obra se adequa ao contexto que problematiza (exterior / fachada / superfície ruidosa; interior / parede / superfície neutra): em Transit, os retângulos das janela se dissolvem como resultado da imagem que desafia sua geometria; em Amphibia, o interior do prédio se dilui num contínuo que sugere uma projeção para fora do espaço construído, como resultado da multiplicação em série que desafia os encaixes entre as paredes e o chão. Outro aspecto da obra que precisa ser levado em conta é seu caráter político. A artista explica que, no contexto em que foi exibida, “esta obra quis trazer a chuva de sapos (bíblica) para tratar da corrupção”. Obras desta complexidade têm sempre uma polissemia que as torna impossíveis de conter em categorias muito estanques ou esquemas mais rígidos, e infelizmente olhares mais transversais, como o que este texto, propõe precisam deixar de lado esta diversidade em favor do foco nos elementos que levam à obra a se inserir no conjunto proposto.

Amphibia (2013), de Regina Silveira (Foto: Cortesia do Artista)

A contaminação pelo Sars teve proporções menos bíblicas (comparada à peste negra ou à gripe espanhola, o número de mortes foi pequeno). A cluster of 17 cases, do Blast Theory, resultou de uma residência do grupo na Organização Mundial da Saúde (a primeira vez que algo do tipo aconteceu). A obra refere-se ao fato de que a epidemia de Sars começou a partir de 17 pessoas que se contaminaram quando um médico de 64 anos se hospedou num quarto do Hotel Metrópole, em Hong Kong, sem saber que estava doente. Em função dos padrões de circulação de ar no prédio, o vírus se espalhou, contaminando 17 pessoas, que o multiplicaram para pelo menos 546 ao redor do mundo.

Mais que uma obra, A cluster of 17 cases é um processo de pesquisa complexo, em que os membros do Blast Theory tiveram a oportunidade de conhecer as práticas do Centro Estratégico de Operações de Saúde, que monitora epidemias e pandemias ao redor do mundo, e entrevistar especialistas ligados à Organização Mundial da Saúde. A obra resultante foi uma maquete, em que o público é convidado a ouvir dois áudios: uma narrativa de ficção em primeira pessoa e uma entrevista com Mike Ryan, coordenador operacional da resposta da OMS à disseminação do SARS em 2003. Na entrevista, ele reflete sobre como lidar com incertezas, e os desafios de declarar um alerta global baseado em informações limitadas.

Epidemias restritas a certas áreas geográficas, ou casos como o do Sars, que se irradiou rapidamente, têm sido recorrentes nos últimos anos. A docusérie Pandemic: How to Prevent an Outbreak, disponível no Netflix, dá uma dimensão da quantidade de ocorrências que aconteceram, como o ebola ou o H1N1, para ficar com dois exemplos do que, quando assistimos em retrospecto, parece ser um prelúdio à Covid-19. Mundus Admirabilis, de Regina Silveira, parece dialogar com esta situação, formulando uma espécie de convergência das pragas (para deslocar um termo que esteve na moda a certa altura da escrita sobre as formas como os aparelhos digitais combinavam diferentes tipos de recursos no mesmo dispositivo). Ao invés de moscas (em menor quantidade) ou rãs (em maior quantidade), agora temos um enxame de todos os tipos de insetos e animais peçonhentos. Aqui, as intensidades de escala e quantidade se sobrepõe num efeito que também é vertiginoso, não pela deformação das imagens, mas sim por seu recrudescimento.

Esta multiplicação de acontecimentos leva a um clima de repetida ansiedade (e, no mundo dos especialistas, de atenção constante). Talvez seja esse contexto que proporcione o surgimento de uma obra como Spit Spreads Death: The Parade, do Blast Theory. Como no caso de A cluster of 17 cases, a obra se baseia em um acontecimento ligado à uma epidemia, desta vez, a gripe espanhola de 1918. Por meio de um desfile interativo com luz e som, o coletivo inglês rememora os 20.000 mortos em consequência da rápida disseminação da gripe na Filadélfia. A descrição no site do Blast Theory explica que os participantes “desfilaram com o certificado de morte de cada pessoa. E, um por um, tiraram um momento para parar de andar conforme o desfile fluía ao redor”. A obra dialoga com a tradição de performances que reencenam acontecimento ou obras históricas ao mesmo tempo que desloca algumas das práticas de intervenção com imagens e sons na esfera pública para o âmbito da rua (outro tipo de elo duplo entre passado e futuro, para remeter ao início do texto). Se as primeiras formas de projeção de imagens e difusão sonora nas ruas implicou em situações que, apesar de desmontarem de muitas formas as lógicas de exibição tradicional, em certo sentido ainda mantém uma relação de tela e espectador (mesmo que difusa, expandida, reconfigurada), obras como Spit Spreads Death trazem o público para dentro do acontecimento. Onde em certas obras se explora as superfícies da cidade como uma tela porosa, aqui temos uma lógica de circulação inclusiva.

Coronário (2020), de Giselle Beiguelman (Foto: Reprodução/ Site do Instituto Moreira Salles)

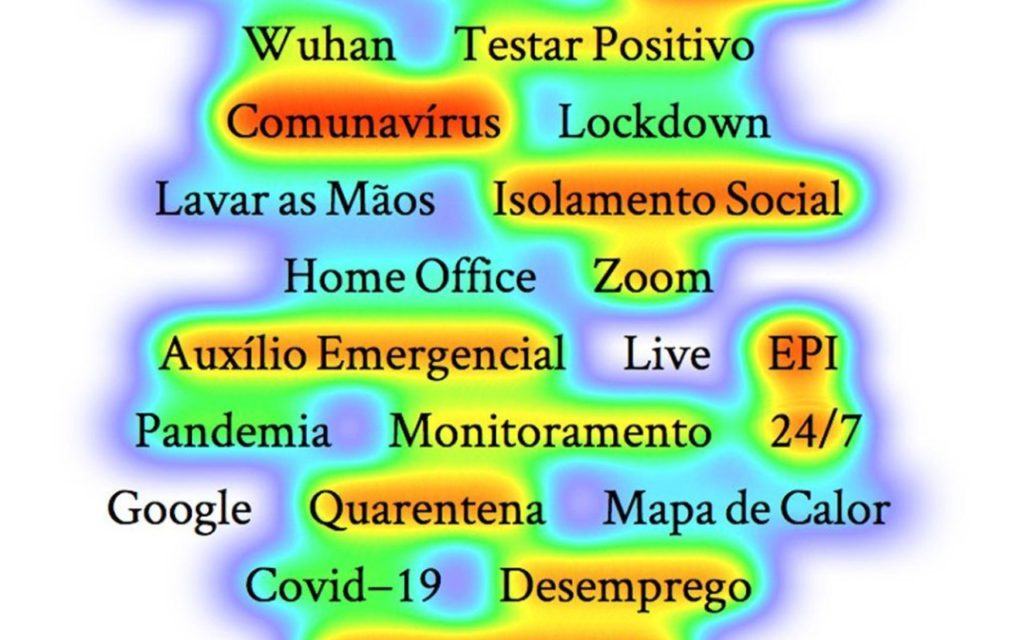

O problema é que os passos mais recentes desta história acontecem num mundo sem acesso às ruas. Diante disso, uma obra como Coronário, de Giselle Beiguelman, movimenta os agenciamentos das atuais vidas mediadas por telas. A obra organiza uma nuvem de palavras (reminiscência de um mundo anterior às hashtags) com termos popularizados no contexto da pandemia de Covid-19. Ela associa a nuvem de palavras a um mapa de calor que monitora quais são mais acessadas, fazendo variar em direção ao vermelho uma escala de cor que partiu do azul. A obra marca um retorno da artista às experiências na Internet, após um foco recente em questões da memória e do espaço público (mesmo que sempre articuladas, de forma mais ou menos explícita, às pesquisas sobre os processos em rede e às consequências da mediação digital).

Coronário é um retorno à uma net art transformada pelo contexto. Diferente de obras como O livro depois do livro, em que a navegação por páginas marcava um uso do link como acesso a outra página, em Coronário clicar faz uma única página subir ou descer. Há uma verticalização da leitura, consequência evidente do uso disseminado de celulares (mas também, um diálogo com formas ancestrais de leitura em papiros que se desenrolam sem quebra de página, para insistir neste fio condutor estruturante que liga as obras de Haroldo de Campos, Lynn Hershman, Regina Silveira, Blast Theory e Giselle Beiguelman pela chave do “novo no velho” dos poetas concretos). E os aspectos mais contundentes da obra não resultam de escolhas na interface (como o uso de fontes cuidadosamente ou recursos dinâmicos de texto que eram marcantes nas primeiras obras de Beiguelman). Seus acontecimentos mais importantes se desenrolam nos bastidores, onde o trânsito dos usuários é monitorado. Mesmo que o resultado visível esteja destacado no alto da página, e que uma das consequências mais importantes seja dar tangibilidade às práticas de monitoramento que se tornaram pervasivas nos motores de busca e redes sociais (e hoje em dia, a Internet é, em grande medida, um repositório acessado por meio de motores de busca, e um ambiente mediados por redes sociais), o que não chega aos olhos tem muita importância mais importância do que o que vemos, em Coronário. Talvez essa seja uma forma possível de conectar a obra ao seu contexto de um modo menos direto: num mundo em que tudo gira em torno do fato de que um organismo minúsculo circula invisível contaminando as pessoas, o que não vemos se tornou mais significativo do que vemos.

Marcus Bastos é coordenador do curso de Comunicação e Multimeios e professor do programa de pós-graduação em Tecnologias da Inteligência e Design Digital da PUC-SP. Autor de Limiares das Redes: escritos sobre arte e cultura contemporânea (Intermeios, 2014) e Audiovisual ao vivo: tendências e conceitos, dos órgãos de cor aos lives, com Patricia Moran (Intermeios, no prelo).

Os textos de opinião não refletem necessariamente a opinião da revista e são de responsabilidade integral dos autores

![]()