O efeito Ponzi

Expectativa de queda no PIB em 2020 de apenas 4% é alento ante cenários mais pessimistas

A divulgação de que a estimativa da taxa de crescimento do PIB brasileiro poderá ser negativa em 4%, em 2020, quando a expectativa, no auge da pandemia, era de que a queda poderia ser em torno de 10%, ilustra um fato muito importante. Em uma economia em recessão, com mulheres e homens desempregados e com elevada capacidade ociosa nas fábricas e nas infraestruturas, a retomada do crescimento da renda e do emprego passa por um aumento necessário e expressivo da demanda agregada. No caso, o aumento do consumo das famílias foi responsável pelo diferencial das taxas, enquanto duraram os auxílios emergenciais.

Um novo aumento expressivo do PIB em 2021 não virá da demanda de novos investimentos, já que os empreendedores estão diante de uma sobrecarga de incertezas sobre o futuro da economia.

Tampouco virá da demanda de exportações para um mundo ainda dominado pela pandemia da Covid-19 e pelo neoprotecionismo. E, certamente, não virá das despesas públicas, pois quase todas as Unidades da Federação estão financeiramente falidas, e o governo federal atribuiu a si mesmo duas restrições: um teto constitucional de gastos e um teto induzido para o endividamento público. Assim, essas três trilhas para a expansão da demanda agregada estão trancadas como alternativas para a retomada do crescimento.

Não seria a expansão do consumo das famílias, então, o gatilho para ativar a demanda na economia? Pesquisa da CNC apontou que 66,35% dos consumidores iniciaram 2021 endividados. O total das famílias com dívidas ou contas em atraso foi de 25,2%. O cartão de crédito manteve-se como a principal modalidade de endividamento das famílias (79,4%), sendo que 11,2% declararam não ter condições de pagar suas contas. Há pouco espaço para expandir o consumo quando as famílias estão comprometendo quase 25% de sua renda mensal para pagamento de dívidas.

Hyman Minsky definiu três perfis de situação financeira: quando os fluxos de rendimentos prospectivos de um empreendimento financiado cobrem o principal e os juros; quando as receitas imediatas e de curto prazo cobrem apenas os juros; e, finalmente, quando esses rendimentos são insuficientes para cobrir até mesmo os pagamentos de juros.

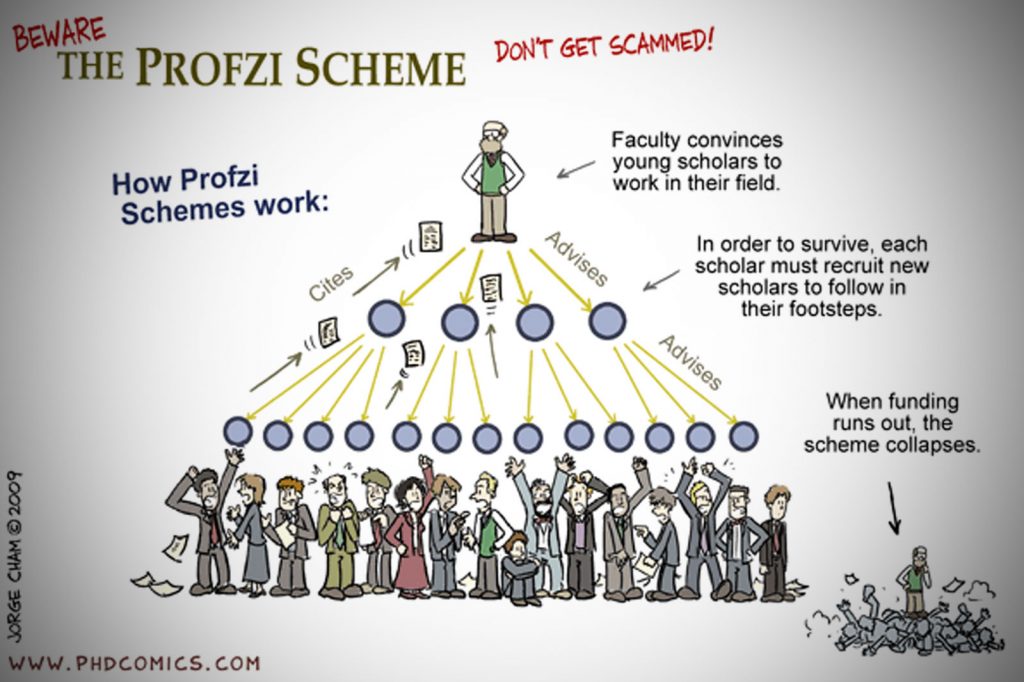

Denominou esse último perfil de “posição Ponzi”, como lembrança a Charles Ponzi, que, ao se endividar, no início do século XX, em Boston, realizando as primeiras experiências de pirâmides financeiras, através do pagamento da dívida velha com nova dívida, viu seus negócios (“o esquema Ponzi”) se desmoronarem. Acabou vindo morar no Rio de Janeiro, onde morreu e foi enterrado como indigente no Cemitério do Caju.

Apesar das taxas exorbitantes que pesam sobre o seu endividamento, as famílias brasileiras continuam em regime de estresse financeiro, enredadas num círculo vicioso de mais dívidas novas para rolar dívidas velhas, correndo o risco do “efeito Ponzi”. Para que possam contribuir com o aumento da demanda agregada, é necessário um processo radical de refinanciamento em condições tais, ao fim e ao cabo, que recomponha significativamente a sua renda disponível para consumo.

Como diz Hyman Minsky: “Pressões financeiras na forma de compromissos de pagamentos com marcantes dívidas de curto prazo e valores declinantes de ativos ameaçam tornar tensões financeiras em desastre financeiro. A fim de evitar uma crise abrangente, refinanciamento é necessário”.

Austeridade no país das maravilhas

Para se mudar a economia é preciso pensar em soluções que envolvem diversas variantes

A política econômica não pode ser apenas uma concepção de tecnocratas, que modelam um conjunto de decisões racionais para superar uma crise de falta de crescimento, de emprego e de oportunidades e que se realiza num vácuo político. Toda política econômica, ao ser implementada, envolve mudanças nos interesses e nos direitos dos diferentes grupos sociais.

Não há um real na estrutura das despesas públicas que não tenha vinculação com determinado grupo social, setor produtivo ou região administrativa. Tampouco há um único decreto ou peça de legislação relevante que seja neutro politicamente em relação a interesses estabelecidos e consolidados em algum segmento econômico e social da população.

Assim, a configuração de uma política econômica somente será crível em sua viabilidade operacional, a partir do contexto histórico em que se insere. Há políticas econômicas que dão certo e políticas econômicas que não funcionam, não apenas por suas inconsistências técnicas, mas, principalmente, porque não se encaixam adequadamente à realidade política do país.

Uma política de ajuste fiscal, visando ao equilíbrio das finanças do setor público consolidado e que não pode prescindir de reformas no sistema tributário e previdenciário e na estrutura da administração federal, induz uma avalanche de decisões que impactam conflitos de interesses e tensões políticas por todos os lados. Benefícios e ganhos podem ser abortados; custos e perdas podem se generalizar; incertezas podem se espraiar nas entranhas da sociedade.

Esse tipo de política tem que ser arquitetado levando-se em conta a consistência entre o tempo da economia e o tempo da política, considerando que os seus custos sociais se dão no curto prazo e os seus eventuais benefícios se dão no médio e no longo prazo. Em uma democracia política, toda decisão que muda os rumos da economia precisa ser negociada, consensualizada e pacificada com a sociedade civil.

Uma política econômica que não se limita a ajustes incrementais, mas a grandes transformações, não é, definitivamente, compatível com governos populistas e líderes autoritários que desencadeiam ações corrosivas das instituições, que arregimentam a população contra a informação e o conhecimento científicos.

Como diz Barry Eichengreen, historiador econômico da Universidade de Berkeley: “O populismo é divisivo e provoca, recorrentemente, desacordos e tensões entre interesses conflitantes na sociedade”.

Afirma, também, que o populismo floresce em contextos de fraco desempenho da economia, desigualdades sociais e regionais profundas, mobilidade social declinante e precário campo de oportunidades para as novas gerações.

Nesse contexto, um governo populista não resiste à tentação de intervir na trajetória da política econômica com medidas casuísticas de grande apelo popular, de questionar a legitimidade das instituições científicas que tomam decisões de longa maturação ou reorientar políticas públicas que contrariam interesses.

A síndrome do mar de Aral

Em lugar do desmonte das políticas públicas ambientais realizado por um governo populista e sem discernimento histórico, a Amazônia precisa que sejam consolidados os processos de preservação

A Amazônia é, atualmente, um dos mais amplos, diversificados e diferenciados ecossistemas do mundo, um verdadeiro patrimônio natural dos brasileiros que vem sendo dilapidado, ao longo do tempo, com a complacência ou até mesmo o incentivo das autoridades públicas. Segundo o Inpe, a área desmatada chegou ao nível mais alto desde 2008 – um total de 11.088 km², entre agosto de 2019 e julho de 2020.

São desmatamentos e queimadas do patrimônio público, definido no Artigo 225 da Constituição, que se caracterizam como “pequenos assassinatos” da natureza à espera de ações mais contundentes e incisivas do Ministério Público. Seria a Amazônia grandiosa em demasia para ser destruída ecologicamente através da ação diuturna de madeireiros, pecuaristas, garimpeiros, produtores de grãos? Vejamos a experiência histórica da catástrofe no mar de Aral.

O mar de Aral, entre o Cazaquistão e o Uzbequistão, na Ásia Central, é um imenso lago que tinha uma área equivalente à soma dos Estados do Rio de Janeiro e de Alagoas, cujas águas tornaram-se salgadas. Atualmente, segundo relatórios de revistas científicas, ele está morrendo: há 50 anos, o governo soviético desviou dois rios que o alimentavam para irrigar plantios de algodão; os agrotóxicos dos projetos de irrigação poluíram 15% de suas águas, impactadas também pelas barragens de 45 usinas hidroelétricas; o desmatamento levou ao desaparecimento das florestas no seu entorno geográfico, além de outros danos ambientais, como problemas de saúde pública e mudança climática.

É possível elaborar uma narrativa sobre a história do auge e do declínio de cada um dos ecossistemas brasileiros, com a destruição de ativos e serviços ambientais. Todas as histórias têm em comum um processo de autofagia econômica: o valor econômico do que se destrói é quase sempre muito maior do que o valor econômico que se cria. No caso da Amazônia, o processo de destruição do seu valor econômico já atingiu mais de 20% da floresta. Ao processo antrópico de destruição de valor, somam-se as mudanças climáticas que estão levando à chamada “savanização” da região.

A experiência histórica do uso não sustentável dos biomas brasileiros mostra que áreas desmatadas para o avanço das atividades econômicas na Mata Atlântica (ciclo do pau-brasil, ciclo da cana-de-açúcar, ciclo da economia cafeeira, extrativismo etc.) deixaram, em seu rastro, áreas economicamente deprimidas e bolsões regionais de pobreza e de miséria social (o Agreste e o Sertão do Nordeste, o Vale do Jequitinhonha, o Vale do Mucuri, as áreas desmatadas da Amazônia). O que fazer?

Em lugar do desmonte das políticas públicas ambientais realizado por um governo populista e sem discernimento histórico, a Amazônia precisa que sejam consolidados os processos de preservação, conservação e reabilitação da sua riqueza natural, para que se possa evitar o empobrecimento de seus habitantes. Até quando? Como diz o Papa Francisco, na Encíclica Laudato Si’: “Os ecossistemas das florestas tropicais possuem uma biodiversidade de enorme complexidade, quase impossível de conhecer completamente, mas quando essas florestas são queimadas ou derrubadas para desenvolver cultivos, em poucos anos, perdem-se inúmeras espécies, ou tais áreas transformam-se em áridos desertos”.

![]()