Desenvolvimento social da região, principalmente com uma educação de qualidade para crianças e adolescentes, passa a ser visto como essencial para proteger o bioma

Texto: Renata Cafardo | Fotos: Tiago Queiroz

Aos poucos, cresce a consciência no Brasil de que é necessário mais do que não cortar árvores para preservar a Amazônia. E de que é preciso olhar para a educação dos povos – indígenas, ribeirinhos, quilombolas, urbanos – que vivem no meio de tanto verde e tanta água. Durante o primeiro semestre, o Estadão viajou para Amazonas e Pará para apurar como é possível fazer uma escola pública de qualidade na região, uma educação para a sustentabilidade. E também o que falta para se chegar a isso.

Comparados ao restante do País, os resultados da educação na Amazônia são sempre piores, por qualquer ângulo que se olhe. Na Amazônia Legal, termo criado pelo governo federal na década de 1950 e que engloba nove Estados, há menos crianças em creche e na pré-escola, baixa escolaridade média da população adulta e mais analfabetos.

O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) dos Estados amazônicos, indicador mais importante da qualidade do ensino do País, está no fim do ranking nacional. Rondônia, por exemplo, tem o melhor Ideb do ensino médio da região, mas inferior à média brasileira. Os índices do Pará e do Amapá relativos ao 5º ano do fundamental ficam em 4,9, o mais baixo do Brasil.

O cenário ainda inclui um recorde de desmatamento – nunca se perdeu tanta mata em 15 anos – e números alarmantes de desenvolvimento social. Só 25,8% das casas têm saneamento básico adequado, segundo o IBGE. No restante do País, o índice é de 73,7%. É mais baixa a expectativa de vida na região e são mais altos os índices de mortalidade infantil, gravidez na adolescência e população abaixo da linha da pobreza.

Crimes bárbaros como o que aconteceu recentemente no Vale do Javari, o assassinato do jornalista Dom Philips e do indigenista Bruno Pereira, são também fruto da pobreza e do abandono dos povos locais. Adolescentes sem uma escola que mostre um futuro melhor são atraídos para o garimpo e pesca ilegais, para o tráfico, para o crime

Há tanto iniciativas individuais concretas quanto grandes projetos para mudar essa realidade. “Um dos maiores desafios para quem trabalha com educação no interior da Amazônia é tornar a escola muito mais significativa para crianças e jovens, estimulando cadeias de bioeconomia, mas também valorizando a identidade local, o ser amazônida”, diz a professora da Universidade Federal do Amazonas e ex-secretária de educação de Manaus, Kátia Schweickardt. Ela está à frente do projeto Plantar Educação, do Instituto Gesto, com o apoio da Fundação Lemann.

A ideia do projeto é fazer parcerias com redes municipais da região para melhorar a gestão e a aprendizagem das crianças. O entendimento é o de que a Amazônia precisa fazer parte dos currículos de maneira transversal. Isso significa não separar uma disciplina para falar do tema e, sim, estar sempre presente no projeto pedagógico, nos materiais, na prática. “A Amazônia é o lugar onde essas crianças vivem e isso tem que fazer parte do processo de aprendizagem desde o primeiro momento em que pisam na escola porque cria identidade, pertencimento, e proporciona uma aprendizagem significativa. Esse é o único jeito de elas aprenderem de verdade.”

A necessidade de uma educação mais significativa e que se identifique com a realidade amazônica esbarra em um contexto de diversidade e desafios, com muitos povos de culturas diferentes, pobreza e longas distâncias. O acesso dos professores frequentemente exige horas de barco. As comunidades são pequenas e espalhadas, o que impossibilita a formação de salas de aula com um número de alunos viável para que o governo pague um profissional para o que seria uma turma.

“Um dos maiores desafios é tornar a escola muito mais significativa, valorizando a identidade local, o ser amazônida”

Kátia Schweickardt, professora da Universidade Federal do Amazonas

A sala do professor Tomé Kambeba tem dez crianças, com idades que vão de 8 a 10 anos – elas estariam no 3º, 4º e 5º ano do ensino fundamental. Todos vivem na Comunidade de Três Unidos, uma aldeia indígena do povo Kambeba, a duas horas de barco de Manaus. No meio do dia, deixam a sala e vão todos para o Rio Negro, que banha a comunidade. De roupa mesmo, as crianças imitam as braçadas do professor, ouvem sobre como manter a canoa boiando, sem virar ou encher de areia.

“Eu trabalho a matemática, pedindo pra calcular quantos metros a canoa andou, o espaço, geografia, e ao mesmo tempo, a história da canoa”, diz Tomé. Para ele, não importa muito a idade das crianças e, sim, em que momento da aprendizagem estão, para que um possa ajudar o outro. “No cotidiano da comunidade indígena, a gente aprende vivendo. É isso que eu trago para a escola. Não é um conceito, é uma sabedoria do nosso povo.”

Diversão

Crianças da etnia kambeba se prepararam para aula no rio Negro

Físico

Alunos imitam as braçadas do professor

Matemática

Competição de canoas ajuda na aprendizagem da distância e do espaço

Hoje a escola indígena Kanata Tykua faz parte da rede municipal de educação de Manaus e tem prédio novo, construído pela prefeitura. Mas nem sempre foi assim. O diretor da escola, Raimundo Kambeba, de 44 anos, começou a dar aulas para crianças de maneira improvisada quando tinha 14, a pedido do seu pai, o Tuxaua da aldeia. Esse é o nome que se dá ao cacique na língua kambeba. Raimundo alfabetizava usando frutos, sementes e um quadro preto de compensado.

A escolarização dos indígenas no Brasil foi por muito tempo marcada pela presença dos religiosos, com a ideia de educá-los e catequizá-los para que ficassem mais parecidos com os brancos. No Brasil colônia, era papel dos missionários católicos e, mais tarde, também dos evangélicos. Movimentos indígenas em busca de reconhecimento se intensificaram nos anos 1980 e, com a Constituição em 1988, os povos ganharam o direito à manutenção da sua identidade cultural e de ter a escola como um meio para isso.

Em seguida, leis e normas passaram a reconhecer a importância dos próprios indígenas na construção da sua educação. O Ministério da Educação (MEC) e as secretarias passaram a investir em formação de professores indígenas, em currículo e em materiais didáticos que considerassem a história e os saberes dos povos. Nos últimos anos, durante o governo de Jair Bolsonaro, no entanto, houve menos incentivo e retrocessos.

Hoje existem cerca de 3,4 mil escolas em territórios indígenas no Brasil e só 75% delas têm prédio ou alguma construção própria, segundo dados do MEC. “São crianças que estudam em lugares absolutamente inadequados e impróprios, debaixo de árvore, numa casa comunitária, igrejinha ou mesmo em um barranco no meio da Amazônia”, diz professor de Antropologia da Universidade de Brasília (UNB) Gersem Baniwa, especialista em educação escolar indígena. Ele coordenou no MEC, entre 2008 e 2012,a educação indígena na Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade, que não existe mais. “A precarização é enorme, o financiamento desapareceu.”

267 mil

alunos indígenas existem no Brasil, a maioria na região Norte

Questionado, o MEC informou que o governo Bolsonaro investiu R$ 22 milhões para formação de professores indígenas desde 2019. Mas nos últimos dois anos, o Estadão apurou que universidades não receberam mais verbas do governo federal e mantêm os cursos sozinhas. Até 2015, cerca de R$ 25 milhões eram investidos por ano para formação docente. Havia ainda cerca de R$ 70 milhões anuais para construção de escolas indígenas.

São atualmente 23 mil docentes indígenas, o que daria cerca de seis para cada escola e há déficit principalmente a partir do 5º ano e no ensino médio. E mais de 270 mil alunos. “Não faz sentido colocar um professor não indígena numa escola indígena, seria a mesma coisa de colocar um indígena para dar aulas numa escola da Avenida Higienópolis (área nobre de São Paulo). Não é incapacidade, é uma pedagogia totalmente diferente”, completa Baniwa.

25%

das escolas indígenas no Brasil não têm prédio ou qualquer construção

A escola de Raimundo tem três professores e 40 alunos. Todos ensinam em português e na língua kambeba. As salas das crianças que estão se alfabetizando têm letras correspondentes a palavras em kambeba, como A que não é de “avião” e, sim, de “apiçara”, que é homem na língua nativa. Além das aulas no rio, o projeto pedagógico inclui arco e flecha, comidas típicas, histórias do povo kambeba, danças, música e pintura corporal. “A gente vê o que é importante do currículo não indígena e faz um outro currículo com o conhecimento tradicional, ancestral”, conta Raimundo.

Segundo ele, nem sempre é fácil que a secretaria municipal aceite as adaptações. Procurada, a secretaria de Manaus informou que a “educação escolar indígena está sendo organizada, mantida e discutida pelos próprios indígenas, professores, gestores e famílias indígenas, num processo dialógico com os setores competentes desta secretaria”.

“Colocar um professor não indígena numa escola indígena seria a mesma coisa de colocar um indígena para dar aulas numa escola da Avenida Higienópolis”

Gersem Baniwa, professor de Antropologia da UNB

Comunidades quilombolas e ribeirinhas também enfrentam desafios semelhantes. A secretária de educação de Moju, no interior do Pará, Sandra Ataíde, conta sobre a dificuldade em contratar profissionais para atuar nas escolas das 13 comunidades quilombolas que existem na cidade. Para chegar a algumas delas, são 32 horas de barco. A legislação exige que seja aberto concurso público, mas muitas vezes nenhum dos classificados aceita o trabalho. O transporte escolar é feito por barqueiros e Sandra já brigou no Ministério Público para poder contratá-los entre os moradores das comunidades. “São eles que conhecem melhor que ninguém cada igarapé para levar os alunos com segurança”, diz.

A pandemia ainda piorou a situação. No Pará, a maioria dos estudantes ficou sem ir à escola por dois anos e, com pouco acesso à conectividade, o ensino remoto não foi eficiente. Mesmo nas escolas urbanas de Moju, há crianças do 6º ano que não estão alfabetizadas. Marcos Henrique, de 13 anos, conseguia ler apenas a palavra “covid-19” no texto do livro durante a aula de Ciências no fim de março, quando a reportagem esteve no local. Ele fazia aulas de reforço, mas o período de quarentena não permitiu continuar. “Eu fico triste porque preciso pedir ajuda aos amigos.”

No Brasil, os dados do IBGE mostram que aumentou de 25% para 41% o número de crianças não alfabetizadas de 6 e 7 anos – idade considerada ideal para aprender a ler e escrever – entre 2019 e 2021. Antes mesmo da pandemia, uma de cada grupo de 10 pessoas com mais de 15 anos já era analfabeta na Amazônia Legal.

A casa de Marivaldo Valadares, na Comunidade de São Sebastião, no Pará, tem dois cômodos onde moram 14 pessoas, o casal, seus dez filhos (com idades entre 3 e 22 anos) e dois netos. Não há banheiro. A comunidade é quilombola e vive da agricultura, da pesca e de programas sociais do governo, às margens do Rio Moju. O açaí é o principal alimento, servido com farinha.

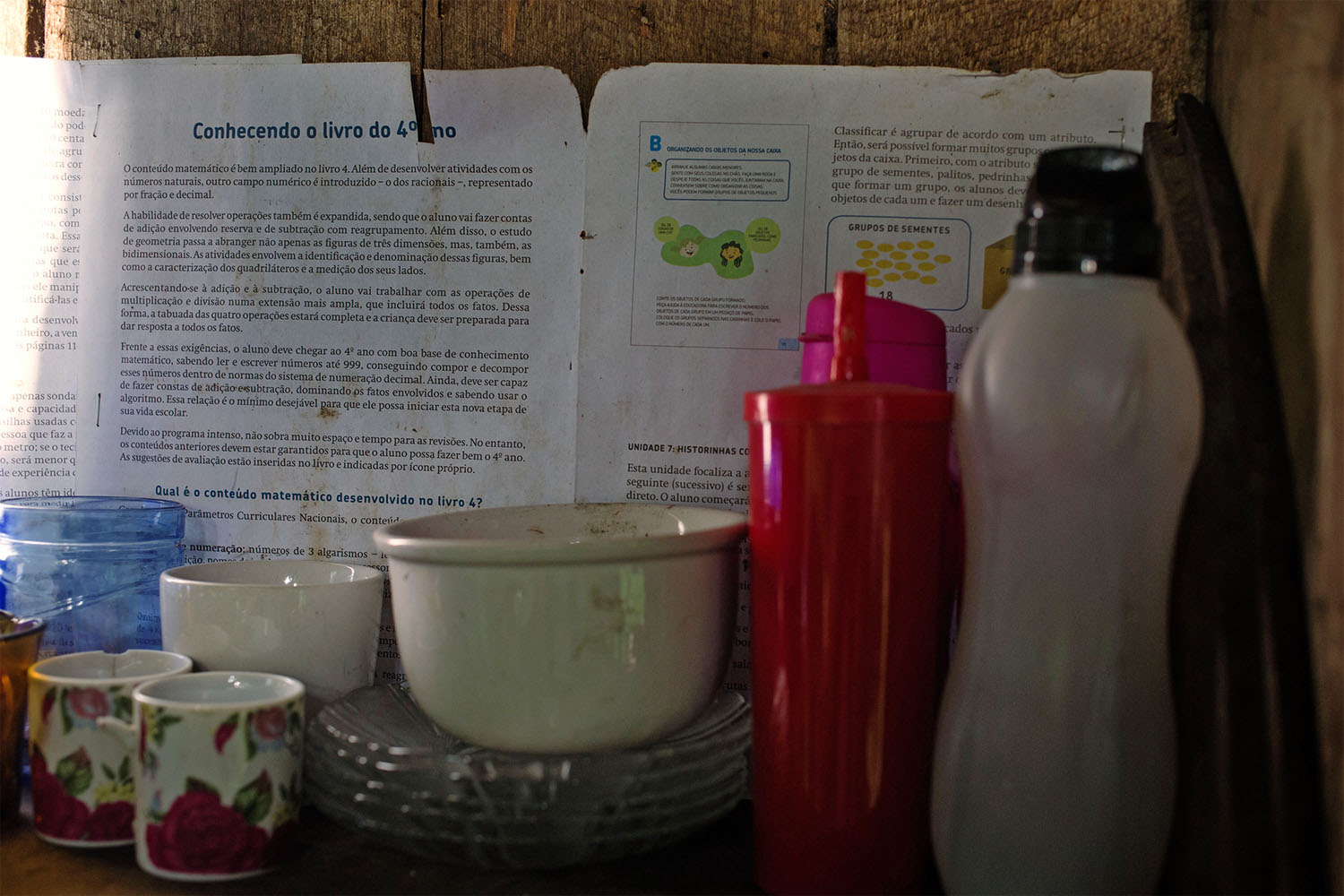

Depois de dois anos sem aulas por causa da pandemia, folhas rasgadas do livro didático eram usadas para tapar buracos na parede. “É para não passar bichos pela parede para a cozinha”, explica Maciara, de 12 anos. No fim de março, a irmã Mailane, de 9 anos, não lembrava em que série estava mais. Marina, de 17 anos, cursava o ensino médio, mas esperava os professores aparecerem para voltar à escola. Na Amazônia profunda, pela dificuldade de acesso e pouca quantidade de alunos, muitas vezes os professores se dividem e passam cerca de três meses em cada comunidade ensinando a disciplina. Depois, o professor de Português vai embora e vem um de Química, por exemplo, que fica mais algum tempo.

1Jovens e crianças da família Valadares, ribeirinhos do Pará;

2Mailane, de 9 anos, mostra o açaí, base da sua alimentação;

3A casa às margens do Rio Moju só pode ser acessada por barco;

4Uma das filhas prepara a refeição para a família de 14 pessoas;

5Com a pandemia, folhas de livro didático antigo tapam buracos na parede.

“Não dá para a gente resolver o problema do desmatamento da Amazônia só olhando para agenda ambiental”, diz Renata Piazzon, secretária executiva da rede Uma Concertação pela Amazônia e diretora do Instituto Arapyaú. A rede surgiu em 2020 e reúne cerca de 400 integrantes da academia, setor privado, governo e sociedade civil para pensar em soluções para o desenvolvimento sustentável da região – com a educação entre os principais focos. O grupo tem nomes como o apresentador Luciano Huck, Guilherme Leal, da Natura, o ex-ministro Armínio Fraga, Candido Bracher, do Banco Itaú, e Joaquim Levy, do Safra.

Resultados de iniciativas de educação e com cadeias produtivas sustentáveis em comunidades da Amazônia mostram redução no desmatamento. “É preciso inverter a ordem da reflexão. A gente tem que trabalhar para o aumento dos indicadores sociais tendo como consequência uma redução do desmatamento. Olhar para a população local e construir soluções junto com ela”, completa Renata.

Kátia Schweickardt diz que as especificidades da região não podem ser usadas como desculpa para uma educação que não tenha qualidade. Mas para mudar a realidade, diz, os professores também precisam estar formados para ensinar de maneira diferente. “A adição na China, nos Estados Unidos, em São Paulo, e aqui em Ananindeua, precisa ser ensinada. Mas numa comunidade indígena, o professor pode trabalhar com quantidade de frutas, de árvores próprias de lá. Na quilombola, eles têm jogos tradicionais da África”, explica Helena Rocha, professora do Instituto Federal do Pará, especialista em formar professores em educação para relações étnico-raciais.

A partir de 2003, o governo federal editou leis, pareceres e normas que obrigaram a educação brasileira a considerar as chamadas relaçõesétnico-raciais. Com isso, o País reconhecia tardiamente que era preciso ensinar sobre a contribuição de mulheres e homens africanos, indígenas e seus descendentes na formação da sociedade brasileira. Os currículos das escolas que estavam em comunidades reconhecidamente quilombolas também passaram a ter que incluir as línguas, as memórias coletivas e as práticas culturais dos povos que vivem em cada território.

Helena é responsável por formar professores por meio de parcerias do Instituto Federal com prefeituras da região. Mas, segundo ela, ainda só uma minoria consegue fazer um trabalho diferenciado e significativo. Seja por falta de formação ou por vontade. “É algo que dá muito trabalho, é mais fácil pegar os livros, um filme totalmente deslocado, colocar para alunos e ganhar dinheiro”.

Para Valdirene dos Santos Castro, educadora quilombola da cidade de Moju, é milenar e ancestral aprender com o seu povo. “O aluno tem que ser letrado no seu meio, com a sua cultura e não com a cultura do outro” diz ela, que alfabetiza crianças e adultos desde que era adolescente. “Eu só tinha estudado até a 4ª série e ensinava os outros. Essa era a realidade do nosso município que perdurou por muito tempo”, lembra Valdirene sobre os anos 1980. Hoje ela trabalha para a secretaria da educação da cidade e ajuda a pensar currículos que usem a “produção da mandioca, a lamparina, o igarapé, o peixe, a floresta, as ervas medicinais”.

A doutoranda em Antropologia social da Federal do Amazonas Ítala Nepomuceno, de 32 anos, conta que nasceu no interior do Pará e nunca a escola a ajudou a compreender a importância de viver na Amazônia. “O efeito era contrário, na verdade, usávamos livro didático feito no Sudeste. Existe uma bagagem colonial, uma tentativa de se desvencilhar da origem da região e fazer parte do mundo moderno, branco, europeu”, conta. “Um dia eu vi índios em um jornal local e perguntei para a minha mãe se eles viviam perto da gente”. Ítala só foi entender mais sobre o bioma em que nasceu e cresceu na universidade, onde passou a pesquisar conflitos em comunidades tradicionais.

“A Amazônia está numa parte bem distante daqui. Não sei nem onde é porque eu nunca fui”, disseram adolescentes em Belém à reportagem. Eles estavam justamente dentro de uma escola na floresta amazônica, sem se dar conta. Ìtala diz que, apesar de o termo Amazônia não ser usado com frequência (os povos chamam de “mata” ou dizem que vão “ali tirar uma castanha”), falta uma sensação de pertencimento na população local. “A Amazônia não é pensada como um bioma, um lugar importante que precisa ser conservado”.https://arte.estadao.com.br/uva/?id=2ZNoo2&show_brand=false

A mata e seus povos viram currículo no novo ensino médio

Estudar a Amazônia, lá e no resto do País. Entre os projetos da rede Um Concertação pela Amazônia está uma opção de currículo para o novo ensino médio para que os estudantes se aprofundem na aprendizagem da maior floresta tropical do mundo. Não só na questão ambiental, mas sobre quem são seus povos, suas histórias, o que fazem, como vivem.

O novo ensino médio, implementado obrigatoriamente em todas as escolas do País a partir deste ano, tem um currículo flexível que inclui os chamados itinerários formativos. Eles são caminhos que a escola tem que oferecer aos jovens como opção para que escolham estudar nos três anos, além das disciplinas obrigatórias. Assim, 40% do currículo ficam para os itinerários, em que o estudante desenvolve projeto de vida, cursa disciplinas eletivas e se aprofunda em pesquisas das áreas escolhidas.

A partir disso, a rede Uma Concertação pela Amazônia se juntou ao Instituto Reúna e ao Instituto iungo para criar os chamados Itinerários Amazônicos. “A gente quer mostrar dentro da sala de aula essa conexão direta com território para poder influenciar as possibilidades de futuro para o jovem. Se ele quiser sair da região, ele pode até sair, mas não por achar que o Sudeste é a única opção”, diz Fernanda Rennó, que coordena o grupo de trabalho de educação da iniciativa. A ideia é começar em 2023 com os Estados do Amazonas, Amapá e Roraima e depois disponibilizar gratuitamente os materiais, que serão feitos em plataformas até de Whatsapp, para professores de todas as redes do Brasil. “Se a gente não muda isso na escola, a gente vai continuar formando pessoas que não conhecem a Amazônia.”

Paulo Emílio Andrade, presidente do Instituto iungo, especializado em formação de professores, diz que seu “sonho” seria que a rede de São Paulo, por exemplo, também adotasse o programa. A entidade está trabalhando junto com as secretarias da educação, docentes e especialistas da Amazônia Legal para montar o curso que vai preparar os professores do ensino médio para dar as aulas.

“O jovem vai ser convidado a fazer pesquisa, construir intervenções socioculturais dentro do contexto da Amazônia. Hoje não se vê isso nos livros didáticos”, diz Andrade. O projeto tem o custo de R$ 6,2 milhões, 50% da iniciativa privada e 50% do BNDES. “A Amazônia precisa estar na escola, tem de ser um elemento identitário do brasileiro.”

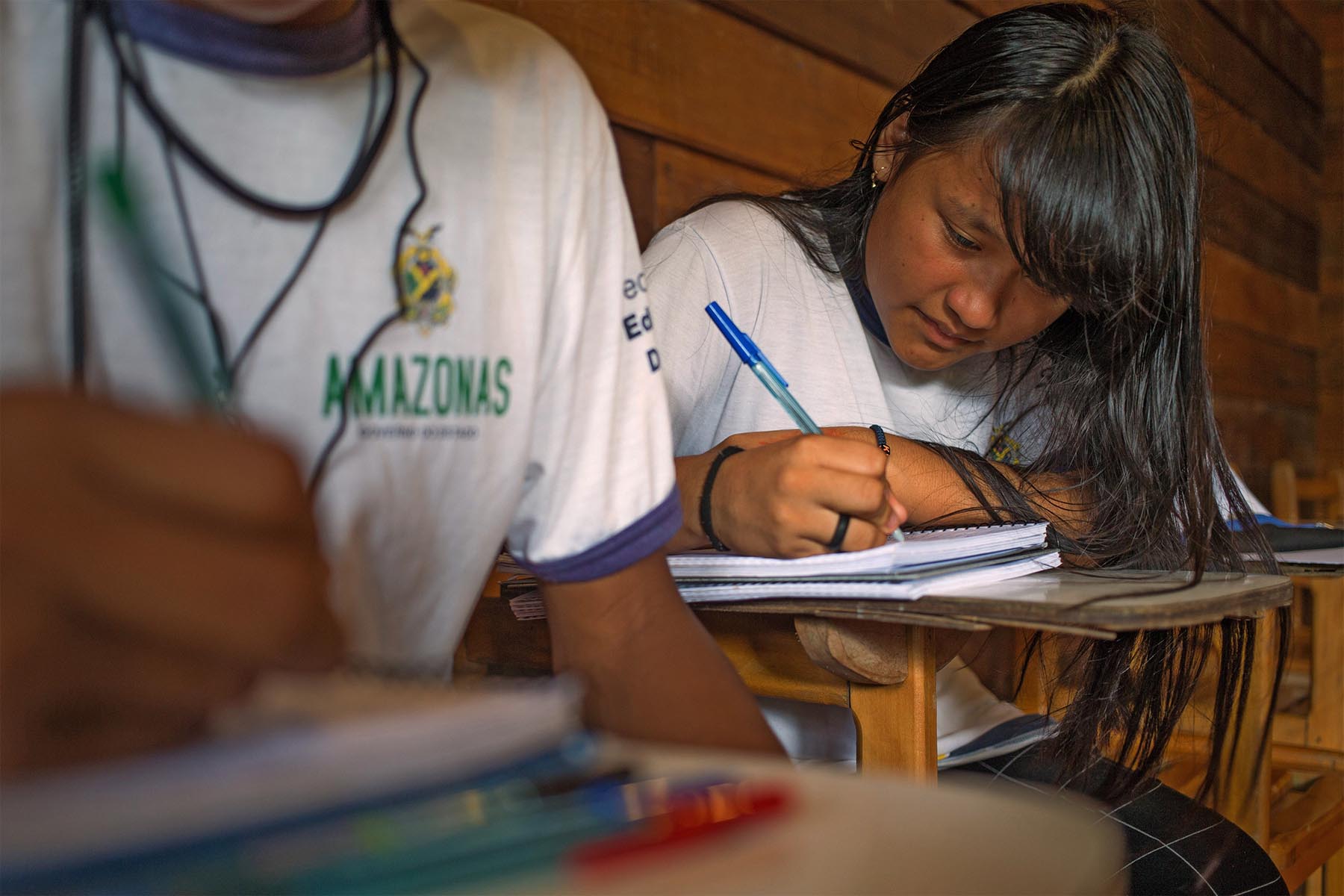

Hoje o ensino médio no Amazonas é feito remotamente nas comunidades mais distantes. Antes mesmo da pandemia, em 2007, o Estado inaugurou um modelo pioneiro de aulas online e ao vivo, dadas de um estúdio em Manaus para escolas de difícil acesso e poucos alunos. Na comunidade de Três Unidos, as salas têm dois ou três estudantes, olhando para uma televisão, quando a internet funciona. Um professor fica presencialmente para tirar dúvidas, mas muitas vezes tem de assumir a aula porque os equipamentos falham. “Tudo vem por email, se o aluno não tem celular ou computador não consegue acompanhar as atividades”, diz o professor Igor Filho, de Geografia. Procurada, a secretaria de Educação do Amazonas confirmou o projeto sobre os itinerários, mas não se pronunciou sobre as críticas.

‘Nós somos a Amazônia também’

Roberto Garrido, de 47 anos, cortava árvores na Amazônia desde os 12. Ele entrava na mata e passava a semana, longe da mulher e dos filhos, atrás de madeira. Depois, trazia tudo nas costas e remando nas canoas pelo rio Negro. “Era meu sustento, eu achava que o atravessador era o herói”, conta. A vida dele e seu olhar para a floresta mudaram depois que o filho Giovani, hoje com 24 anos, pode estudar. O jovem se formou no ensino médio, fez ensino superior e participou de diversos cursos de empreendedorismo na própria comunidade ribeirinha de Tumbira, onde moram, no Amazonas.

As transformações começaram quando a terra em que vivem foi decretada uma Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS), uma unidade de conservação dentro da Amazônia, em 2008. “Pra mim era o fim do mundo, um cara nascido e criado cortando madeira? Achei que minha vida ia acabar”, conta Roberto. Na época, a comunidade mal tinha escola ou internet.

Com a reserva veio também a Fundação Amazônia Sustentável (FAS). A entidade fez estudos sobre a potencialidade do local, sobre como aquela população de menos de 200 pessoas poderia sobreviver sem destruir a mata. Instalou um núcleo no local, com posto de saúde, biblioteca, escola estadual e cursos profissionalizantes. “A gente levou especialistas em turismo, chefes de cozinha maravilhosos para fazer treinamento para uma cozinha mais regionalizada, designer para ajudar no artesanato local”, lembra a superintendente da FAS, Valcléia Solidade.

Giovani participou de tudo e foi até para a Alemanha estudar mais. Resolveu então abrir uma pousada e atualmente está construindo, com o pai, casas para a comunidade, mas que são alugadas para curtos períodos para turistas que querem viver a realidade da Amazônia. “Quando eu era criança, eu não tinha como saber a grandeza que nós tínhamos no mundo”, diz.

Hoje a família toda vive do turismo e Roberto – que estudou só até a antiga 5ª série, hoje 6º ano – vê com clareza os impactos da nova atividade, além da renda maior. “Os jovens se julgam inferiores aqui porque não têm escolaridade. Mas, com o turismo, ele é doutor daqui. Ninguém sabe mais do que ele.”

Nas 16 unidades de conservação atendidas pela FAS, a redução no desmatamento foi de 12% entre 2020 e 2021. Nelas, há cerca de 40 mil pessoas e 11 milhões de hectares protegidos. “Desenvolvimento sustentável é uma mudança de cultura e leva de médio a longo prazo. O turismo, por exemplo, é uma cadeia que desenvolve várias pessoas de forma indireta, tem a mãe que fornece a farinha, o cara que fornece o peixe”, diz Valcléia. Para ela, uma educação para a sustentabilidade precisa incluir não só o ensino formal, mas os cursos livres e também as discussões sobre a vida na comunidade. “Tocar em assuntos sensíveis como violência doméstica, incesto, abuso sexual, tudo isso faz muita diferença para mudar a vida das pessas.”

Roberto hoje diz com orgulho que é um empreendedor e que se sente feliz por finalmente os povos ribeirinhos estarem sendo olhados. “Nós somos a Amazônia também, nós, os seres humanos.”

Empatia e inclusão na periferia de Manaus

Mesmo numa escola longe da mata, na pobre periferia de Manaus, a Amazônia está presente. Alunos da Escola Municipal Waldir Garcia saem com frequência para estudar os igarapés cheios de lixo do bairro. “Estão vendo essa sujeira, isso vai desaguar lá no Rio Negro”, diz para as crianças do 3º ano a professora Alcineide Rocha Carvalho. Elas olham garrafas pet, papéis, no meio de casas quase alagadas, e reclamam da sujeira, muitas vezes feita pelas suas próprias famílias.

A escola tem um projeto em tempo integral premiado e um Ideb 7,5, bem acima da média da cidade, do Amazonas e até de São Paulo. Valoriza a diversidade do ambiente, mas também a da comunidade. Acolhe muitas crianças com deficiência e imigrantes do Haiti, Venezuela, República Dominicana – frequentes atualmente em Manaus – mesmo sem nenhuma documentação brasileira. “Primeiro colocamos a criança na escola, depois os pais resolvem a burocracia”, costuma dizer a diretora Lúcia Cristina Santos. “Se não, perdemos os alunos para os faróis de trânsito ou para o tráfico.”

A haitiana Rebeca Palmyr, de 7 anos, diz que a escola é a “mais legal que já estudou”. Conta que era punida fisicamente na escola em seu país e que, agora, aprende sobre empatia nas aulas. “A gente se coloca no lugar do outro. Quando o outro cai e a gente não ri dele, a gente ajuda. Então, isso é empatia”, explica. Na sala de Rebeca, a professora ensinava adição com uma “floresta de numerais”, um desenho com as contas dispostas entre árvores. E na sala ao lado, uma rede pendurada na parede – utensílio presente em toda casa da região – era usada para momentos de leitura. “A gente cuida do nosso planeta, da Floresta Amazônica e da nossa escola”, diz Rebeca.

A diretora Lúcia afirma que teve de aprender a fazer uma educação menos tradicional para oferecer um ensino acolhedor e significativo, com o que nem ela estava acostumada. Teve ajuda de um grupo de pais em 2015, que ofereceu um projeto de escola integral à secretaria municipal de Manaus. A Waldir Garcia aderiu ao novo programa e as crianças – a maioria de comunidades muito pobres – passaram a ficar o dia todo na escola.

As carteiras foram trocadas por mesas redondas, em que todos trabalham juntos, e assembleias começaram a ser realizadas para que as crianças pudessem opinar sobre as rotinas da escola. Cada aluno passou a ter um tutor, que pode ser um professor, pai ou funcionário, e que o auxilia em questões pedagógicas e emocionais. A ajuda se mostrou importante em casos de abusos e violência doméstica, por exemplo.

“Hoje somos uma escola tolerante, que aprende com as diferenças, mas que é mais reconhecida fora de Manaus do que na cidade”, diz Lúcia. Fora os ótimos resultados em avaliações nacionais, em 2020, ela recebeu o prêmio Educador Nota 10, um dos mais conceituados da educação no País, dado pela Fundação Roberto Marinho e pela Unesco.

Mas Lúcia reclama que nem sempre tem o apoio da prefeitura. Os diretores na cidade são indicados e não escolhidos por seleção técnica. Um bom diretor, segundo pesquisas internacionais, é crucial para a qualidade da educação. Toda vez que muda o governo, ela teme ser retirada da escola, que dirige desde 2005, porque não faz parte do grupo político eleito. Uma das vezes que isso aconteceu, ela voltou logo depois ao cargo porque a comunidade protestou – queimou até pneus na rua. “Fica esse clima de instabilidade. Não se olha a competência técnica.” Procurada, a secretaria municipal de educação disse que a escola é um exemplo para a rede e que desconhece eventual falta de apoio.

A viagem ao Pará foi feita a convite do Instituto Gesto.

![]()